質の高い治療

質の高い治療

矯正治療は歯科の中でも専門性が求められており、治療には技術と経験が必要とされます。

当院は、藤沢で50年近い(1975年4月~2024年10月)治療実績を持ち、外科手術が必要な症例にも対応しています。

歯科矯正の専門的な資格について

矯正治療は歯科治療の中でも非常に専門性の高い分野ですので、術者の技量により治療結果は大きく異なります。しかし、実際には矯正歯科分野の知識や技術量を問わず歯科医師であれば、矯正治療を行うことが許されています。

そのため日本矯正歯科学会では、患者さんの矯正歯科医選びの指標となるよう、認定医・指導医・臨床指導医(旧名称:専門医)の資格制度を設けています。学会の指定病院において5年以上矯正の研修を行い、治療した症例を審査する試験に合格すると認定医の資格が取得できます。

更に臨床指導医(旧名称:専門医)の資格取得には、認定医・指導医より厳しい審査が行われます。 (認定医・臨床指導医(旧名称:専門医)制度については日本矯正歯科学会のサイトをご覧ください。) 当院の院長の資格保有については院長あいさつのページよりご確認いただけます。

外科矯正も可能。幅広いアプローチで行う矯正治療

顎口腔機能診断指定機関の当院では、外科矯正を行うことができます。

通常の矯正治療に加えて外科矯正も視野に入れることで、より幅広いアプローチが可能となります。それゆえ、外科手術が必要とされる比較的難しい治療にも対応できますので、まずはご相談ください。

仕上がりにこだわるオーダーメイド治療

歯を動かすためには、ワイヤーを使って歯に一定の力を与えることが必要ですが、矯正を必要とする歯並びは、凸凹だったり、捻れていたり、傾いていたり、患者さん一人ひとりそれぞれ異なっています。

手作りだからこそ、患者さんに応じたふさわしい治療ができる

きれいな歯並びにするには、そういった凸凹や捻れ、傾きに沿ってワイヤーを曲げ込んで調整する必要があります。そこで当院ではスタンダードエッジワイズ法を用いて、一人ひとりの患者さんに合わせた治療装置を手作りしています。歯一本一本の形、傾きに合わせてワイヤーの角度を調整することで、より効率的で効果を考えた、そして矯正治療後の咬み合わせまで視野に入れた治療を行います。

毎回の治療時間に影響しますが、その分、個々の患者さんに合ったオーダーメイドの治療ができます。

未来を見据え、診療のデジタル化と後進の育成に注力

診療のデジタル化

当院では、最新の口腔内スキャナーを使用して短時間の光学スキャンで型取りを行うことで、従来の印象材による型取りと比べて身体への負担が少なく、より精度の高いデータを取得しています。

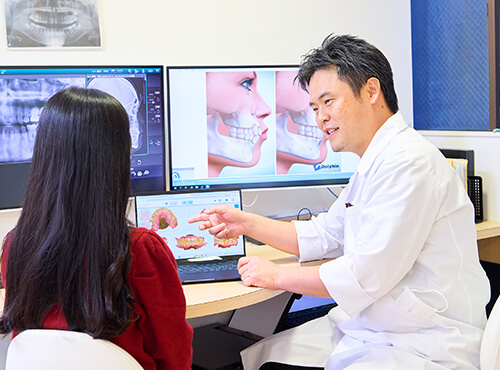

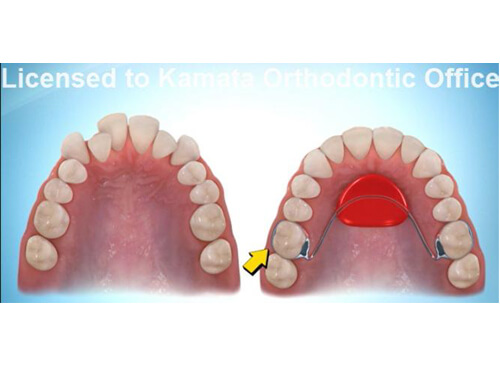

説明用アニメーションソフト

「Dolphin Aquarium((株)GC ORTHOLY)」

また装置の説明用アニメーションソフトや、デジタル画像から3Dプリンターを用いて模型を作成するなど行っています。

後進の育成

矯正歯科治療はさまざまな歯科治療の中でも特に知識や臨床経験、そして何より手技が重要です。そのため、外部セミナーや学会への積極的な参加、院内勉強会などでの情報共有などを通じて、全てのスタッフに身につけてもらい、良質な治療を安定して提供できる仕組みづくりを確立していきたいと思っています。

矯正歯科治療に伴う一般的なリスクや副作用について

- 最初は矯正装置による不快感、痛み等があります。数日間~1、2週間で慣れることが多いです。

- 歯の動き方には個人差があります。そのため、予想された治療期間が延長する可能性があります。

- 装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院等、矯正治療には患者さんの協力が非常に重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。

- 治療中は、装置が付いているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まりますので、丁寧に磨いたり、定期的なメンテナンスを受けることが重要です。

また、歯が動くと隠れていた虫歯が見えるようになることもあります。 - 歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることがあります。また、歯ぐきが痩せて下がることがあります。

- ごくまれに歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。

- ごくまれに歯を動かすことで神経が障害を受けて壊死することがあります。

- 治療途中に金属等のアレルギー症状が出ることがあります。

- 治療中に「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口が開けにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。

- 様々な問題により、当初予定した治療計画を変更する可能性があります。

- 歯の形を修正したり、咬み合わせの微調整を行う可能性があります。

- 矯正装置を誤飲する可能性があります。

- 装置を外す時に、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。

- 装置が外れた後、保定装置を指示通り使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。

- 装置が外れた後、現在の咬み合わせに合った状態のかぶせ物(補綴物)や虫歯の治療(修復物)などをやり直す可能性があります。

- 顎の成長発育により咬み合わせや歯並びが変化する可能性があります。

- 治療後に親知らずが生えて、凸凹が生じる可能性があります。

加齢や歯周病等により歯を支えている骨が痩せると咬み合わせや歯並びが変化することがあります。 その場合、再治療等が必要になることがあります。

- 矯正歯科治療は、一度始めると元の状態に戻すことは難しくなります。