子どもの矯正

子どもの矯正

お子さんの矯正治療には、成長段階によって適切な開始時期があります。大きく分けると、前歯が生え変わる頃の乳歯列期と、すべての歯が永久歯に生え変わってからの永久歯列期の2つの時期です。

乳歯列期(第1期治療期)

乳歯列期(第1期治療期)の治療対象になるのは小学生までが目安。下記のような症状の前兆が見られたら、少しでも早くご相談ください。

●このような症状が出たらご相談ください

- 顎の骨の発育異常に関係するもの。たとえば、受け口や出っ歯など

- 歯ブラシを上手に使用しても清掃ができないくらい凸凹な歯並び(乱杭歯)

- 顎の自由な運動が妨げられ、障害を起こすような歯並びの異常

- 普段から口を開きっぱなしで、鼻で息をせず口で口呼吸する

- 小児のいびきや小児ぜんそくがあり、顎の発育が悪い方

- 指しゃぶりや舌突出癖など、歯並びや発音に影響がある場合

永久歯列期(第2期治療期)

中学生以後すべての歯並び異常が、永久歯列期(第2期治療期)としての治療対象になります。

骨格的な問題はなく歯並びだけが凸凹している場合や八重歯などは、この時期まで待ってから治療を始めても充分間に合います。また、第1期治療を受けた方の多くは、この第2期で仕上げの治療をします。

つまり、この時期が本格的な矯正治療の時期でもあり、治療器具も、状態によってさまざまなものを使い分けるようになります。2年前後かけて治療するケースが多くなってきます。

適切な治療開始時期を知るには、まず、矯正を専門とする歯科医師に相談をすることです。また、「治療はもう少し時間が経ってから…」となった場合も、治療開始までの間、定期的なチェックを受けることで状態の変化を見逃すことなく、より効率的な治療が受けられます。

●治療時期を逃した方も諦めないでください

「部活や受験勉強が忙しくて、高校を卒業するまでに矯正治療を受けることができなかった」という方が、大学生や社会人になってから矯正治療を受けるケースが大変多くなっています。大人になってからでは矯正治療はできないと思っている方がいらっしゃるようですが、歯槽膿漏や歯周病などの問題がなければ、40歳、50歳、60歳でも矯正が可能です。諦めていた方も、ぜひ一度ご相談ください。

それぞれの症状に応じた治し方はこちらから

矯正歯科治療に伴う一般的なリスクや副作用について

- 最初は矯正装置による不快感、痛み等があります。数日間~1、2週間で慣れることが多いです。

- 歯の動き方には個人差があります。そのため、予想された治療期間が延長する可能性があります。

- 装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院等、矯正治療には患者さんの協力が非常に重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。

- 治療中は、装置が付いているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まりますので、丁寧に磨いたり、定期的なメンテナンスを受けることが重要です。

また、歯が動くと隠れていた虫歯が見えるようになることもあります。 - 歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることがあります。また、歯ぐきが痩せて下がることがあります。

- ごくまれに歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。

- ごくまれに歯を動かすことで神経が障害を受けて壊死することがあります。

- 治療途中に金属等のアレルギー症状が出ることがあります。

- 治療中に「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口が開けにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。

- 様々な問題により、当初予定した治療計画を変更する可能性があります。

- 歯の形を修正したり、咬み合わせの微調整を行う可能性があります。

- 矯正装置を誤飲する可能性があります。

- 装置を外す時に、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。

- 装置が外れた後、保定装置を指示通り使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。

- 装置が外れた後、現在の咬み合わせに合った状態のかぶせ物(補綴物)や虫歯の治療(修復物)などをやり直す可能性があります。

- 顎の成長発育により咬み合わせや歯並びが変化する可能性があります。

- 治療後に親知らずが生えて、凸凹が生じる可能性があります。

加齢や歯周病等により歯を支えている骨が痩せると咬み合わせや歯並びが変化することがあります。 その場合、再治療等が必要になることがあります。

- 矯正歯科治療は、一度始めると元の状態に戻すことは難しくなります。

前歯がガタガタ

前歯がガタガタ

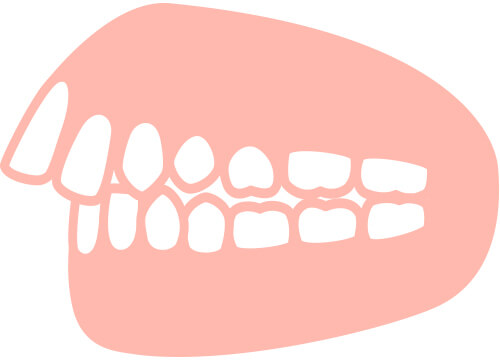

出っ歯が気になっている

出っ歯が気になっている

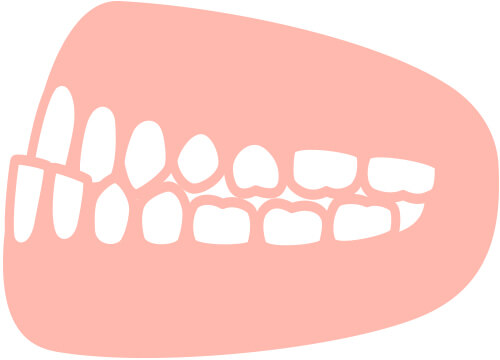

受け口で悩んでいる

受け口で悩んでいる

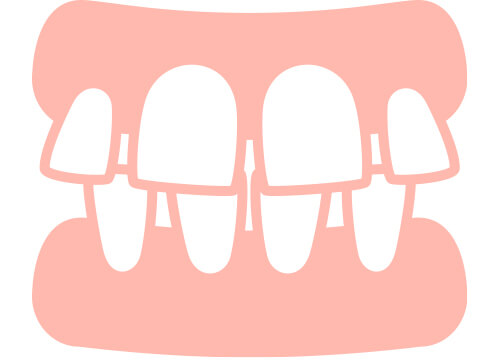

前歯で咬めない

前歯で咬めない

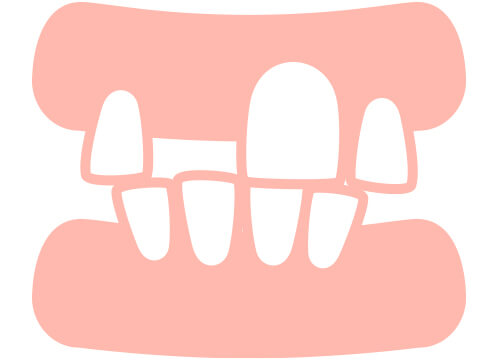

すきっ歯で悩んでいる

すきっ歯で悩んでいる

歯が生えてこない

歯が生えてこない